親子に寄り添う連携支援プロジェクト

教育と看護をテーマにしたセミナー 11月24日開催決定

「親子に寄り添う連携支援セミナー」 第2弾を開催いたします! 親子に寄り添う連携支援セミナー 第2弾(教育編) ~妊娠期から学齢期までの 切れ目ない支援を 教育と看護の視点から考える~ 今回は 教育と看護の視点 から、 すべての子どもの学びを支えるために 教育現場ができること、 そして医療・家庭との 連携のあり方を考えます。 「誰も取り残さない支援」の実現に向けて、 多方面から共に学び合う機会として、 ぜひご参加ください。 ▼開催概要 日時:2025年11月24日 (月・振替休日)14:00~16:00 開催方法:オンライン(Zoom) 参加費:無料 ▼プログラム(予定) 第1部 14:10~ 「全ての子どもの学びを支えるには? ― 校内教育支援センターなどの取り組み」 講師:前山 賢一 先生(元和歌山県中学校長) 第2部 14:30~ 「小児看護の観点から見る 学校現場での慢性疾患児支援の実際」 講師:水野 芳子 先生 (東京情報大学 看護学部 小児看護) 第3部 14:50~ 「保護者の立場からの教育現場の課題と望む支援」 講師:大澤 裕子 (Japan居場所作りプロジェクト代表/ おこぷろ発起人) パネルディスカッション 15:25~ 「学校・医療・家庭をつなぐ“学校での支援モデル”とは?」 登壇:柴田 綾子 先生 (淀川キリスト教病院 産科婦人科医長 おこぷろ発起人)ほか ▼お申し込み 以下のフォームよりご登録ください。 https://womanup.jp/p/r/ti6R4AH7 ご登録後、Zoomリンクを メールにてお送りします。 ▼お願い 講演内容の録画、 個人の記録目的以外でのスクリーンショット、 SNS等を含む第三者への共有はご遠慮ください。 ▼お問い合わせ 親子に寄り添う連携支援プロジェクト (おこぷろ)運営事務局 mail@jidp.net

8月17日医療連携セミナー開催しました。

親子に寄り添う連携支援プロジェクト(おこぷろ)主催

医療連携支援セミナー開催しました。

〜妊娠期から学齢期までの

切れ目ない支援を医療から考える〜

本セミナーでは、

産婦人科・小児科・当事者の

それぞれの立場から、

妊娠期から学齢期までの

切れ目ない支援のあり方を共有し、

「誰ひとり取り残さない地域づくり」に

ついて考えました。

「障がいを持つこどもの通園・通学」

小児看護学 北村千章先生 (清泉大学 看護学部 )

「地域における医療的ケア児の支援の実際

〜うりずんの活動を通して〜」

講師:高橋 昭彦 先生

(ひばりクリニック 院長/小児科医)

実践報告

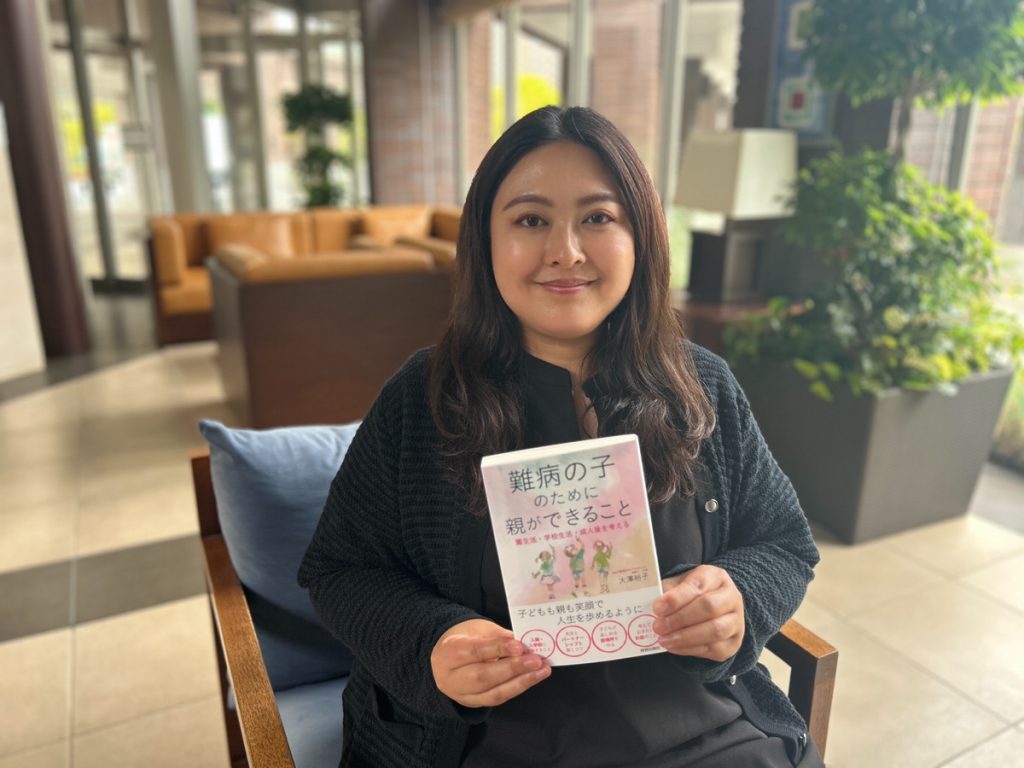

「当事者と支援の実情に求める支援モデル」

発表:大澤 裕子

(Japan居場所作りプロジェクト代表/

親子に寄り添う連携支援プロジェクト発起人)

パネルディスカッション

「医療・医療者にできる支援とは」

講師:柴田 綾子 先生

(淀川キリスト教病院 産婦人科 医長)

【協力】

診断と治療社 「チャイルドヘルス」

親子に寄り添う連携支援プロジェクト〜すべての子どもと家族に安心を〜

病気や障がいのある子どもとその家族は、退院後や地域での生活の中で孤立しやすく、医療・教育・福祉の支援が分断されているのが現状です。

特に医療的ケアが不要な慢性疾患や発達に課題をもつ子どもたちは、既存の制度の「谷間」に落ちやすく、保護者自身が制度を探し、つなぐという大きな負担を強いられています。

また、医療と学校の連携が医療従事者や教員の善意に依存している部分が多く、持続可能な支援体制とは言い難い状況です。

妊娠期から学齢期まで切れ目ない支援を実現するためには、

関係機関の連携と、家族の声を起点とした制度設計が不可欠です。

どんな子どもにも、どんな家族にも、安心して暮らせる社会を

病気や障害のある子どもとその家族は、退院後や地域での暮らしの中で、さまざまな「壁」に直面します。

たとえば──

「制度が複雑すぎて、どこに相談すればいいかわからない」

「学校に体調や症状を伝えるのが難しい」

「医療と教育がつながりが少ない」

そんな声を、私たちは何度も耳にしてきました。

支援の谷間に置かれているのは、医療的ケア児だけではありません。慢性疾患や発達特性のある子どもたちもまた、制度の狭間で孤立しがちです。

家族と現場の声を起点に、制度と仕組みをつなぎ直す

このプロジェクトは、「当事者家族の声」と「現場の声」から始まります。

妊娠期から出産後、そして保育園・学校・地域生活へ──

切れ目のない支援と、誰も取り残さない仕組みづくりを目指して、医療・教育・福祉・地域の関係者が連携し、新しい支援体制のモデルを構築していきます。

本プロジェクトの目的

- 医療・福祉・教育・地域が連携する支援体制の構築

- 妊娠期から切れ目ない伴走支援の実現

- 当事者や現場の声を反映した政策提言

- 地域や学校における受け入れのための具体的なガイドプランの提案

主な実施内容

(1)当事者の声を可視化・発信

家族・子どもへのインタビューや座談会の実施

制度の隙間や困りごとの集約

ウェブ記事・冊子・動画による発信

(2)制度への提言・アドボカシー活動

医療・教育・保健・行政向け提言書の作成

賛同団体との連携/国・自治体・メディアへの働きかけ

記者会見や勉強会を通じた政策提言・啓発

(3)関係者向けの研修・講座

医療者(小児科医・保健師・MSW等)向け連携研修

教員・保育士向け疾患・障害理解研修

保護者・支援者向けのオープン講座開催

(4)運営体制・支援モデルの構築

「子ども版ケアマネージャー」「多職種連携会議」などの仕組み化

モデル自治体での実証実験と共有

報酬制度、人員配置、業務フローの提案

(5)学校・園におけるガイド作成

疾患別配慮事項、緊急対応フロー、個別支援計画支援

教職員向けマニュアルの配布

モデル校での試行と効果検証後、全国展開

立ち上げ期の重点テーマ

- 医療的な配慮は必要だが、日常的には親の常時付き添いを必要としない児の支援

学校や園、地域生活に「医療的ケアが必要だが、常に付き添いを要しない慢性疾患児」への支援モデルづくり

(例:先天性心疾患をもつ子ども など) - 医療的ケアが必要でありながら「現状では支援のはざまにいる」子どもたち

“見えづらい配慮”が必要でありながら、支援の手が届きにくい存在

こうした子どもたちとご家族は、制度の“はざま”に置かれているにも関わらず、個別支援計画作成の対象から漏れていることが多くあります。

具体的な実践プラン

- 対象児に関するガイド・支援ツールの策定

・特に心疾患などに焦点をあてた医療現場・教育現場向けの配慮事項整理

・医師・看護師・教員・保護者の意見を取り入れた形でのガイドブック制作

・学校や園での対応のためのチェックリストや連絡体制案の提示 - 専門職・当事者・家族との連携研修の試行

・モデル地区や学校での研修実施のための試作案作成(教育×医療の合同)

・「すべての子どもに対応できる体制づくり」への足がかりとする - 疾患や障がいセミナー・インタビュー事業

・ガイド作成と並行して、幅広い子どもと家族の声を集め、公開イベントで発信

・制度の狭間にあるケースを社会に伝える機会とする - 支援のスタートである医師、医療従事者間の情報共有、研修化に向けたセミナー試作

主催運営者

共同推進:

・小児科医・産婦人科医を中心とした専門チーム

協力:

・医師、看護師、MSW、保健師、教員、教育関係者、支援団体等

本プロジェクトに関するお問い合わせ、協働、ご支援につきましてはご遠慮なくご連絡いただけましたら幸いです。

(淀川キリスト教病院産婦人科医長)

産婦人科専門医・指導医 周産期母体

・胎児専門医・指導医 性差医学・医療 認定医

元和歌山県公立小中学校長

重度先天性心疾患児ときょうだい児の母

Japan居場所作りプロジェクト代表

東京情報大学教授 小児看護

日本小児看護学会

日本成人先天性心疾患学会

ご寄付協力のお願い

ただいま、継続的な活動に向けて社団法人化の準備を進めております。活動資金や開発のための資金にご協力いただけましたら

幸いです。お気持ちでご自身で設定した金額でご寄付が可能です。

ご協力をお願いいたします。

QRコードもしくは、こちらのリンクよりアクセスできます。